|

| 경향신문 |

서강대의 교양 과목 ‘인문사회와 글쓰기’를 맡은 박숙자 전인교육원 교수는 최근 학생 과제에서 AI의 흔적을 수차례 발견했다. 미리 문장을 써오지 못하게 하고 자료조사만 허용했는데도 과제의 AI 표절률이 기준치를 넘었다. 학생들에게 확인하자 “GPT가 다듬어준 문장을 외워서 썼다”고 답했다. 박 교수는 “결과적으로 절반은 AI가 만들어준 문장이었다”며 “과연 그것을 자기 글이라고 할 수 있을지 의문이 든다”고 말했다.

이처럼 대학 수업 속에서 생성형 AI의 영향이 빠르게 확산되고 있다. 경인교대의 한 토론 수업에서는 학생들이 발표자료를 AI에 입력해 자동으로 질문을 생성한 사례가 알려지면서, 2학기부터 ‘질문 작성 시 AI 사용 금지’ 지침이 신설됐다. 반면 PPT 제작이나 문장 윤문 등 단순 편집 단계에서는 사용이 허용됐다. 대학들은 이제 ‘AI를 전면 금지할 것인가, 아니면 일정 선까지 포용할 것인가’ 사이에서 균형점을 찾는 중이다.

학생들은 AI를 ‘공부 효율을 높여주는 도구’로 인식한다. 경인교대 4학년 이재원 씨는 “수업 자료를 AI에 넣고 요약이나 모의 문제를 만들어 푼다”며 “도움받은 과정까지 포함하면 충분히 내 실력 안에서 만든 결과물이라고 생각한다”고 말했다. 서강대 신문방송학과 1학년 채영주 씨 역시 GPT, 퍼플렉시티, 클로드 등 여러 AI를 조합해 글쓰기 과제를 수행한다. 그는 “AI에게 제 문체를 학습시켜 리라이팅을 맡기면 더 자연스러워진다”며 “AI를 쓰지 않으면 공부가 비효율적으로 느껴진다”고 했다.

교수진의 시선은 다르다. “AI의 문장은 그럴듯하지만 사고의 과정이 생략돼 있습니다.” 박숙자 교수는 “학생들이 AI의 문장을 그대로 받아들이면 스스로 논리와 비판력, 창의성을 잃게 된다”고 지적했다. 고려대 철학연구소의 김남호 연구교수도 “학생들이 직접 질문하지 않고 AI가 만들어준 틀에 의존하는 경우가 많다”며 “사고력의 훈련이 빠져버린 AI 글쓰기는 결국 배움의 깊이를 낮춘다”고 말했다.

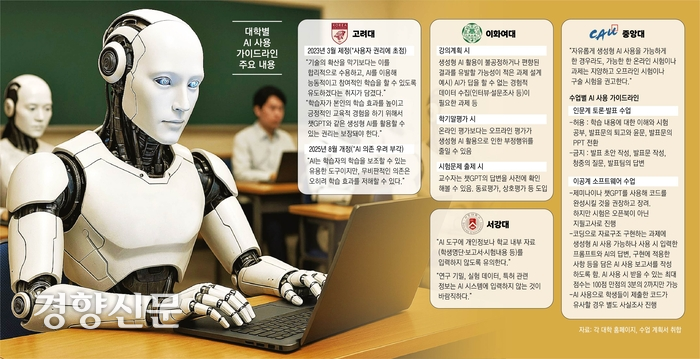

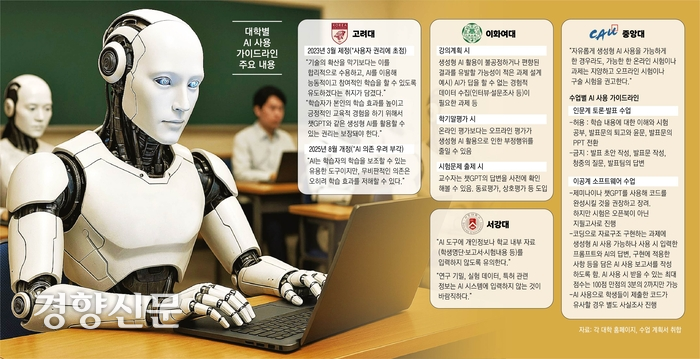

AI 활용을 둘러싼 대학의 대응은 제각각이다. 인제대는 평가와 시험에서 AI 사용을 전면 금지했고, 모든 중간·기말고사는 오프라인으로만 실시하고 있다. 반면 강원대는 “AI를 새 학습도구로 인식하라”는 가이드라인을 발표하며 활용을 장려했다. 지난해 ‘AI 사용 권리’를 중심으로 가이드를 냈던 고려대는 올해 ‘AI 윤리’로 초점을 바꿨다. 한밭대 김효은 교수는 “AI 시대에는 과정평가나 구술평가가 적합하지만, 대학이 오히려 대형 비대면 강의로 전환되면서 이를 적용하기 어려워졌다”고 말했다.

전문가들은 문제의 핵심이 ‘AI 사용 여부’가 아니라 ‘AI의 도움을 어떻게 자기화하느냐’에 달렸다고 본다. 응용언어학자 김성우 박사는 “학생이 직접 사고의 주도권을 쥔 채 AI를 사용했다면 그것은 자기 글이라고 볼 수 있다”며 “생각의 외주가 아니라, AI가 제시한 결과를 비판적으로 다듬고 재구성하는 능력을 가르쳐야 한다”고 설명했다.

AI를 금지하자는 목소리도, 무조건 활용하자는 주장도 힘을 얻지 못하고 있다. 대학 현장은 여전히 ‘AI의 선’을 탐색 중이다. 다만 한 가지 분명한 건 있다. AI가 돕는 글이라도, 그 안에 ‘나의 생각’이 빠져 있다면 — 그건 결코 내 글이 아니다.