|

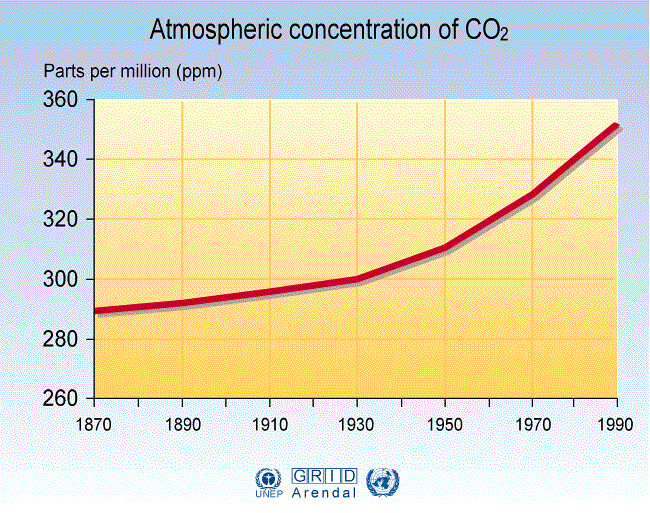

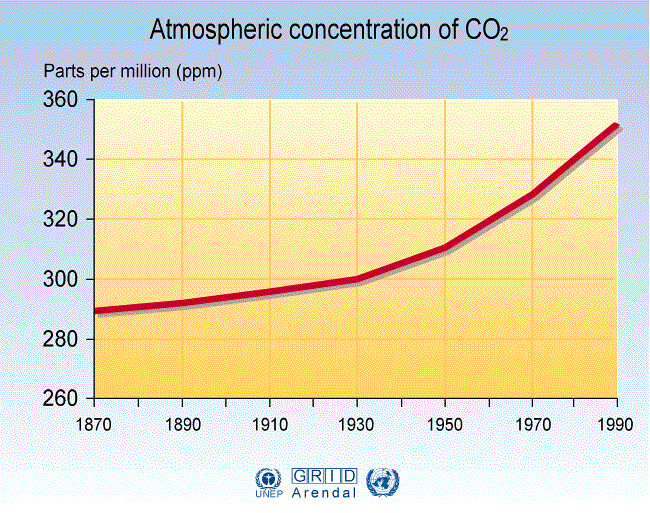

| 자료: GRID-Arendal (UNEP) — Atmospheric concentration of CO₂, 1870-1990 |

한국의 온실가스 감축 노력이 새로운 전환점을 맞고 있다. 정부가 설정한 2050년 탄소중립 목표와 2030년 국가온실가스감축목표(NDC) 이행을 위해서는 ‘배출 총량(budget)’ 개념에서 접근해야 한다는 과학계의 경고가 이어지고 있다. 단순히 연간 배출량 감소를 논하는 것이 아니라, 지금까지 배출해온 양과 앞으로 남은 허용량의 합계가 지구 기온 상승 폭을 결정한다는 점에서, 한국의 기후정책은 “시간과의 싸움”에 들어섰다.

누적 배출량, 이미 한계선에 근접

기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)는 1.5℃ 상승 목표를 유지하기 위해 전 세계가 사용할 수 있는 잔여 탄소예산을 약 2,800억 톤 CO₂e로 추정한다. Climate Action Tracker(CAT)의 분석에 따르면, 현 추세대로라면 이 예산은 2032년 전후에 모두 소진될 가능성이 높다.

한국의 경우 2023년 기준 누적 온실가스 배출량은 약 210억 톤 CO₂e에 이르며, 이는 산업화 이후 전체 배출량의 대부분이 최근 30년 동안 집중된 결과다. 한국환경연구원(KERI)은 “현재의 배출 감축 속도로는 2050년 이전에 국가별 탄소예산을 초과할 위험이 있다”고 경고했다.

감축 목표와 실적의 괴리

한국 정부는 2030년까지 2018년 대비 40% 감축이라는 목표를 제시하고 있다. 그러나 환경단체와 국제평가기구는 “실제 감축 궤적은 30% 내외에 머물 가능성이 크다”고 평가한다. 2024년 기준 한국의 연간 온실가스 배출량은 약 6억 3천만 톤 CO₂e, 이는 코로나19 이전 수준을 거의 회복한 수치다.

전력 부문에서의 석탄 비중은 여전히 높고, 산업 부문 감축 역시 제한적이다. 특히 철강·시멘트·석유화학 등 고배출 산업의 기술 전환이 더디고, 재생에너지 비중이 OECD 평균(35%)에 비해 낮은 11% 수준에 머물고 있다.

CAT 보고서(2025년 6월)는 한국의 NDC를 “Highly Insufficient(매우 불충분)”으로 평가하며 “현재 정책이 지속될 경우 2030년 배출량은 파리협정 1.5℃ 경로보다 약 2배 높다”고 분석했다.

국제사회, 감축 압박 강화

국제사회는 한국을 포함한 주요 경제권에 대해 실질적 감축 로드맵을 요구하고 있다. 유럽연합(EU)은 2026년부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 본격 시행할 예정이며, 철강·알루미늄·비료·시멘트 등 한국 수출산업이 직접 영향을 받게 된다. 미국 역시 인플레이션감축법(IRA)을 통해 청정에너지 투자 인센티브를 강화하면서, 공급망 전반에서 탄소배출 투명성을 요구하고 있다.

국제탄소시장(Article 6) 체제 내에서도 한국의 역할이 주목된다. 국내 감축이 충분하지 않을 경우 해외 상쇄(Offset) 확보가 불가피하지만, 감축 인증·추적 시스템의 국제 기준이 강화되면서 이전보다 비용과 검증 부담이 커졌다.

정부의 대응과 한계

정부는 2025년부터 시행될 개정 탄소중립기본법에 따라 “부문별 실적기반 감축관리제”를 도입하고, 산업·수송·건물 부문에 세부 감축목표를 부여할 예정이다. 또한, 탄소배출권 거래제(K-ETS)의 유상할당 비율을 단계적으로 확대해 시장기능을 강화하려는 계획을 내놓았다.

그러나 전문가들은 “규제 중심 접근만으로는 한계가 있다”고 지적한다. 한국에너지공단 관계자는 “기술혁신, 에너지 수요관리, 시민참여형 감축 프로그램 등 다층적 전략이 병행되어야 한다”고 말했다.

또한 지방정부와 산업계의 온실가스 인벤토리 구축 수준이 불균등해 실제 감축 데이터를 정교하게 추적하기 어렵다는 문제도 남아 있다. 한국환경정책평가연구원(KEI)은 “지역별 온실가스 감축 실적의 불확실성이 향후 국제 감축 보고 의무(Transparency Framework) 이행에 부담으로 작용할 수 있다”고 평가했다.

과학계 “지금 5년이 향후 50년을 좌우”

서울대 환경대학원의 김○○ 교수는 “누적 배출량 개념에서 보면, 늦은 감축은 나중의 급격한 구조조정으로 이어진다”며 “2025년~2030년 사이의 정책 선택이 향후 50년의 배출경로를 사실상 결정할 것”이라고 말했다.

국제에너지기구(IEA)는 2050년 탄소중립 달성을 위해 2030년까지 전 세계 재생에너지 투자를 두 배 이상 확대해야 한다고 권고했으며, 한국 역시 신재생 확대 속도를 최소 3배 가속해야 한다는 분석을 제시했다.

결론: 더 이상 미룰 수 없는 ‘시간의 문제’

탄소중립은 선언이 아니라 경로다. 지금까지의 감축 속도와 정책 이행력을 고려하면, 한국은 이미 배출 허용 한계선에 근접하고 있다.

국가별 감축 책임, 산업 전환, 에너지 구조개혁, 시민의 참여 등 모든 부문에서 근본적 변화가 요구된다.

기후위기는 어느 한 부처의 과제가 아니라 국가 생존 전략이며, 지금 내리는 결정이 앞으로 수십 년간의 경제 구조와 삶의 질을 좌우할 것이다.