-

-

영국 저소득 지역, 여전히 대기오염에 갇혀 있다

-

전체 오염은 줄었지만 불평등은 심화…“환경 정의 실현이 시급”

-

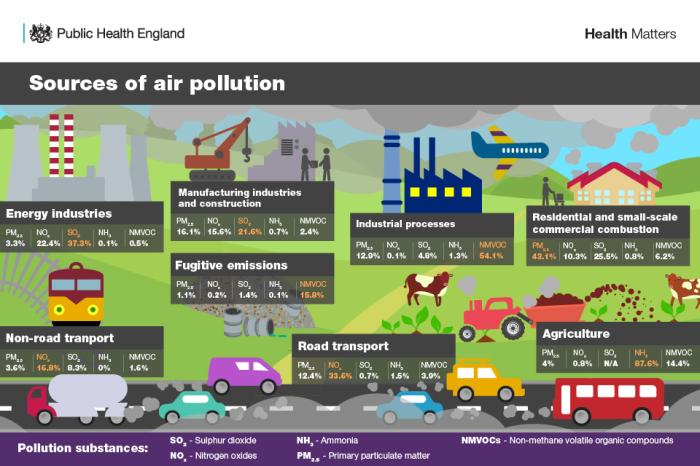

영국 전역에서 대기오염이 전반적으로 개선되고 있음에도 불구하고, 저소득층이 밀집한 지역에서는 여전히 심각한 오염이 지속되고 있다는 분석 결과가 나왔다. 이는 단순한 환경 문제가 아니라 사회적 불평등과 맞닿아 있는 ‘환경 정의(Environmental Justice)’의 핵심 과제로 떠오르고 있다.영국 환경단체 프렌즈 오브 더 어스(Friends of the Earth)가 최근 발표한 보고서에 따르면, 잉글랜드와 웨일스 내 대기오염 수준이 세계보건기구(WHO) 권고 기준을 초과하는 지역 중 상당수가 저소득층 거주지로 나타났다. 특히 도심 외곽의 저소득 지역 약 5%에서는 여전히 이산화질소(NOx)와 미세먼지(PM₂.₅) 농도가 WHO 권고치를 웃돌고 있었다.보고서에 따르면 이런 지역은 공통적으로 차량 의존도가 낮고, 대중교통 접근성이 떨어지는 곳이 많았다. 흥미롭게도 해당 지역 주민 중 차량을 소유하지 않은 가구 비율이 높았음에도, 오염의 주요 원인이 되는 교통로 주변에 거주하고 있는 경우가 대부분이었다. 이는 “오염을 가장 적게 일으키는 사람들이 오히려 가장 심각한 오염 피해를 받는 구조적 불평등”이라는 비판을 불러일으켰다.환경 전문가들은 이 현상을 단순히 공기질 문제로만 볼 수 없다고 말한다. 영국의 산업 구조, 주거 분포, 교통 인프라가 복합적으로 작용해 특정 계층이 더 나쁜 환경 조건에 놓이는 “환경적 불평등”을 고착화시키고 있다는 것이다. 런던, 맨체스터, 버밍엄 등 대도시 주변에서는 교통량과 인구 밀도가 높은 지역이 저소득층 밀집 구역과 겹치는 경우가 많다.영국 정부는 2030년까지 미세먼지(PM₂.₅) 농도를 WHO 권고 기준에 맞추겠다는 목표를 세웠지만, 실제로는 저소득 지역의 개선 속도가 더딘 것으로 나타났다. 환경단체들은 “국가 차원의 대기질 정책이 평균값 중심으로 설계되어 있어, 지역 간 불평등이 제대로 반영되지 못하고 있다”고 지적한다.한편, 의료계에서는 오염 불평등이 건강 격차로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 영국 공공보건국(Public Health England)은 대기오염이 호흡기 질환, 심혈관 질환, 아동 발달 문제 등과 밀접한 연관이 있다고 경고하며, 사회적 약자일수록 건강에 미치는 영향이 더 크다고 분석했다.프렌즈 오브 더 어스는 이번 보고서에서 “환경정의(Environmental Justice)를 실현하기 위해서는 저소득 지역에 대한 집중적 지원과 오염원 분산 정책이 병행되어야 한다”고 주장했다. 단순히 도로 차량 규제나 전기차 전환만으로는 해결이 어렵고, 지역별 공공교통 확충과 주거환경 개선, 녹지 공간 확대 같은 종합적 접근이 필요하다고 강조했다.대기오염은 한때 런던 스모그 사태 이후 꾸준히 개선돼 온 대표적인 환경 분야였지만, 이번 보고서는 “평균의 함정”을 지적한다. 즉, 국가 전체의 평균 오염도는 줄었으나, 오염이 특정 계층과 지역에 집중되고 있다는 것이다. 환경단체들은 이를 “보이지 않는 사회적 격차의 또 다른 얼굴”로 규정하며, 정책 전환을 촉구하고 있다.결국 이번 조사 결과는 영국뿐 아니라 전 세계 도시가 직면한 공통된 문제를 보여준다. 경제적 취약 계층이 가장 위험한 환경에 노출되는 구조는 도시화와 기후변화의 그늘로 남아 있다. 전문가들은 “대기질 개선은 단순히 공학적 기술의 문제가 아니라, 사회적 정의와 복지의 문제로 접근해야 한다”고 입을 모은다.

출처: Public Health England, Health Matters – Sources of air pollution, Open Government Licence v3.0 Copyrights ⓒ 더딜리버리 & www.thedelivery.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지글쓴날 : [25-11-06 11:24]

-

대표자명 : 김민성 , 상호 : 주식회사 더딜리버리 , 주소 : 미사강변한강로 135 나동 211호

발행인 : 김민성, 편집인 : 김대진 , 청소년보호책임자 : 김민성 , 신문등록번호 : 경기, 아54462

Tel : 010-8968-1183, Fax : 031-699-7994 , Email : tdy0528@naver.com, 사업자등록번호 : 430-86-03385