-

-

“중국 문화는 좋아하지만, 중국은 싫다”…Z세대가 만든 ‘선택적 반중’의 시대

-

문화는 소비하지만 국가는 회피

외교 갈등과 정치적 불신이 키운 복합 감정

“혐오보다 이해가 필요…사회적 대화 절실” -

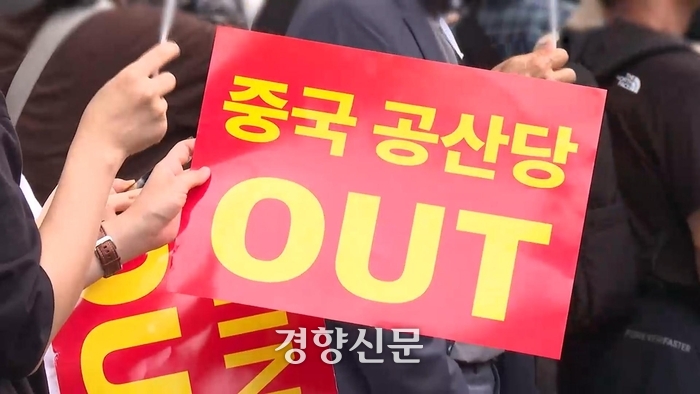

한 시민이 ‘중국 공산당 아웃(OUT)’이라고 적힌 피켓을 들고 있다. 경향신문 자료사진 한국 청년들 사이에서 중국을 향한 인식이 복잡하게 갈라지고 있다. ‘마라탕과 중국 드라마는 좋아하지만, 중국은 싫다’는 말처럼 문화는 소비하면서도 국가는 꺼리는 태도, 이른바 ‘선택적 반중(反中)’ 정서가 뚜렷하게 확산되는 모습이다. 최근 경향신문이 한국갤럽에 의뢰해 실시한 여론조사에서 중국에 ‘호감을 느끼지 않는다’고 답한 응답자는 전체의 72%였고, 18~29세에서는 86%, 30대에서는 81%가 비호감을 표시했다. 특히 젊은 세대에서는 문화적 친숙함과 외교적 불신이 공존하는 이중적인 인식이 확인됐다.직장인 B씨(33)는 “중국 식품이나 드라마를 즐기지만, 거리에서 중국인 관광객이 크게 떠들거나 예절을 지키지 않는 모습을 보면 거부감이 생긴다”고 말했다. 취업준비생 C씨(25)도 “마라탕은 자주 먹지만 중국의 정치나 사회 문제를 생각하면 막연히 마음이 불편하다”고 했다. 응답자 대다수는 “중국 관련 범죄, 공정 논란, 코로나19 초기 대응 등에서 부정적인 인식이 누적됐다”고 설명했으며, 일부는 “중국이 한국의 기술력을 따라잡았다는 뉴스가 불안감을 키운다”고 답했다.전문가들은 혐중 정서가 하루아침에 생긴 것이 아니라 외교와 사회 갈등이 누적된 결과라고 분석한다. 2004년 고구려를 자국 역사로 편입하려던 ‘동북공정’ 논란을 시작으로, 2016년 사드(THAAD) 배치에 따른 한한령(限韓令), 코로나19로 인한 불신, 2022년 베이징 올림픽의 한복 공정 논란까지 중국의 행동이 반복적으로 국민 감정을 자극했다는 것이다. 문화 콘텐츠도 이런 인식을 강화했다. 영화 황해, 청년경찰, 범죄도시 등에서 조선족이 범죄자나 악역으로 등장하며 편견을 심화시켰고, 실제로 2020년에는 대림동 중국동포들이 영화 제작사를 상대로 사과 소송을 제기하기도 했다.최근에는 이 같은 혐중 경향이 외교 문제를 넘어 정치적 프레임과 맞물리며 새로운 양상으로 번지고 있다. 계엄 사태 이후 일부 정치 세력은 ‘중국 간첩’, ‘중국 배후설’ 등의 표현을 사용하며 중국을 정치적 적대의 대상으로 상정했다. 인천대 중국학술원 조형진 교수는 “정치적 불신이 반중 정서를 강화하면서 이를 통해 내부 결속을 이끌려는 움직임이 나타나고 있다”고 분석했다. 서강대 이욱연 교수도 “중국의 기술 경쟁력에 대한 불안, 그리고 한국 경제가 의존하는 현실 사이의 괴리가 젊은 세대의 공포감으로 변하고 있다”고 지적했다.전문가들은 단기간에 이러한 인식이 개선되기 어렵다고 본다. 국회에서는 반중 집회나 혐오 발언을 제재하는 법안이 논의되고 있지만, 학계는 법적 처벌보다 사회적인 이해의 노력이 필요하다고 강조한다. 인천대 최윤경 교수는 “혐오는 단순한 감정이 아니라 불안과 불평등이 쌓인 사회의 위험 신호”라며 “법으로 통제하기보다 미디어와 교육을 통해 다양한 문화를 올바르게 이해하려는 과정이 중요하다”고 말했다.중국은 여전히 한국의 최대 교역국이자 생활문화의 주요 공급원이다. 하지만 세대 간, 사회 계층 간의 인식은 점점 더 대립적으로 갈라지고 있다. ‘중국 문화는 즐기면서 중국은 싫다’는 모순된 감정 속에서, 한국 사회는 이제 이웃 국가를 바라보는 더 성숙한 관점과 해법을 찾아야 한다는 지적이 나온다.

Copyrights ⓒ 더딜리버리 & www.thedelivery.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지글쓴날 : [26-01-26 09:55] -

대표자명 : 김민성 , 상호 : 주식회사 더딜리버리 , 주소 : 미사강변한강로 135 나동 211호

발행인 : 김민성, 편집인 : 김대진 , 청소년보호책임자 : 김민성 , 신문등록번호 : 경기, 아54462

Tel : 010-8968-1183, Fax : 031-699-7994 , Email : tdy0528@naver.com, 사업자등록번호 : 430-86-03385